La inclusión pendiente: sentirse parte de ella. A raíz de una experiencia de investigación sobre alumnado sordo con implantes cocleares

Sin embargo, la inclusión no se garantiza con palabras, el reto más profundo, que emana quizás de lo más cotidiano, lo más aparentemente pequeño, está en dar contenido y sentido a esa promesa: transformar los espacios que habitamos para que cada persona, con sus particularidades, no solo tenga un lugar, sino que pueda desarrollarse y participar plenamente.

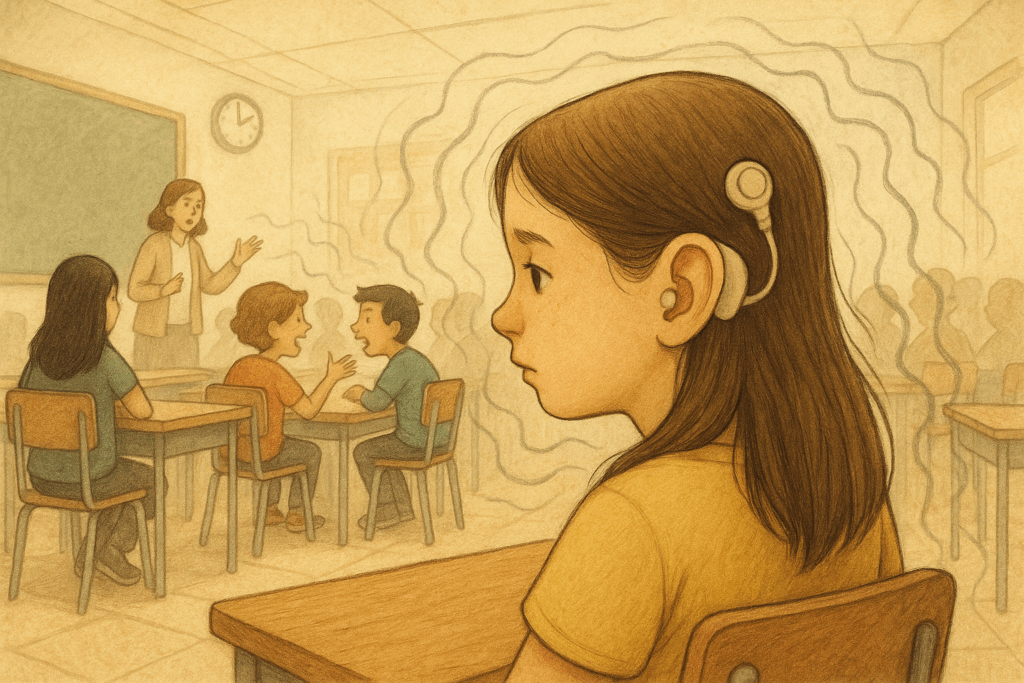

Un ejemplo de este desafío lo encontramos en el alumnado sordo que utiliza implantes cocleares. El implante coclear ha sido descrito como una revolución médica. Y lo es: permite que muchas personas con sordera profunda puedan acceder al sonido y al lenguaje oral. Sin embargo, confundir este logro tecnológico con la solución definitiva sería un error; esto significa que el dispositivo por sí solo no resuelve los dilemas pedagógicos, comunicativos y sociales que surgen en la escuela y en otros espacios de socialización. La inclusión de este alumnado sigue siendo una tarea pendiente que nos interpela como sistema educativo y como sociedad.

l proyecto IC-EDUCA (plan propio de investigación UMA, código JA.B2-11), parte precisamente de esa pregunta incómoda: ¿cómo se atiende, desde el ámbito escolar, realmente al alumnado sordo con implantes cocleares? La investigación busca identificar las condiciones metodológicas, comunicativas y organizativas que permitan una inclusión real, centrada en la participación y el desarrollo integral.

Entre avances clínicos y carencias pedagógicas

La investigación sobre implantes cocleares ha sido abundante en el ámbito clínico, pero escasa en el pedagógico. Sabemos cómo funciona el dispositivo, pero poco sobre cómo viven estos niños y niñas su día a día escolar (Moreno-Torres y Fredes, 2012). Las evidencias muestran resultados desiguales (Moruno, 2016): mientras algunos alcanzan niveles similares a los oyentes, otros presentan retrasos en comprensión oral o lectura. Las causas no son solo médicas; también dependen de la calidad de las experiencias educativas y de la accesibilidad comunicativa.

No obstante, nuestra postura va más allá: ¿qué hay detrás del éxito o fracaso académico? ¿Podemos hablar de un “éxito vital”? Independientemente de las notas, los logros y las calificaciones, ¿qué ocurre en la vida emocional y social de quienes parecen “normalizados”, al menos desde la perspectiva del rendimiento escolar?

El estudio que tenemos entre manos nos invita a mirar más de cerca esas realidades ocultas tras los buenos -o malos- promedios. En algunos casos, encontramos menores con un rendimiento académico sobresaliente, pero que, al mismo tiempo, enfrentan grandes frustraciones personales y limitaciones en sus relaciones sociales. Niños y niñas con altas calificaciones, sí, pero también con sentimientos de soledad, dificultades para integrarse o la sensación de no encajar en su entorno.

La escuela como espacio de desigualdad… o de oportunidad

Durante años, la respuesta institucional al alumnado sordo fue la escolarización en centros especiales. Las reformas legales impulsaron la incorporación del alumnado sordo a escuelas ordinarias (Ruiz Vallejos, 2016), pero la inclusión plena sigue siendo un proceso incompleto. La mera presencia física no garantiza la participación ni la inclusión.

Las barreras antes descritas, invisibles para quienes no las padecen, convierten la escuela en un espacio que a veces perpetúa desigualdades. Sin embargo, reconocerlas es el primer paso hacia la transformación. La escuela puede ser un lugar donde la diversidad se entienda como riqueza. La inclusión no es una concesión, sino un derecho que debe construirse colectivamente. Requiere un activismo cotidiano, una actitud constante hacia la equidad y eso nos lleva a encontrar estrategias para ser capaces de avanzar en procesos inclusivos más amplios, porque las personas sordas, como todos y todas, tienen sus propias peculiaridades culturales, lingüísticas o de percepción.

Incluir, como proceso (Ainscow, Booth y Dyson, 2006), no significa simplemente “estar”, sino participar, aprender y ser reconocido. Implica transformar la cultura escolar para valorar la diferencia como oportunidad pedagógica, no como problema. Un ejemplo inspirador es la serie Romi (Azkoitia, 2025), que hace un tratamiento muy interesante de la discapacidad auditiva: Romina Goitia, “Romi”, es una detective privada en la treintena cuya sordera -implantada de un oído-, le ha otorgado una percepción excepcional del mundo. Capaz de leer gestos y emociones con precisión, así como tener otros sentidos como el tacto muy desarrollado, han convertido la comunicación no verbal en su principal herramienta de investigación.

Al respecto, el proyecto IC-EDUCA demuestra que las estrategias diseñadas, a priori, para estudiantes sordos —como mejorar la acústica del aula, usar apoyos visuales, aludir a la participación, o repetir información clave— benefician a toda la comunidad educativa. La inclusión no resta, suma. Porque hablar de inclusión no significa hacer concesiones a una minoría, sino mejorar la calidad educativa en su conjunto.

Inclusión como política, pedagogía y actitud

La verdadera inclusión no se limita a recursos o leyes, sino que es una cuestión ética y de compromiso. Cada niño y niña percibe y habita el mundo de forma única; en esa diversidad reside la riqueza educativa. Como señala Domínguez (2009), la inclusión no es un lugar, sino una actitud: decidir no convertir las diferencias en obstáculos, sino en oportunidades para crecer juntos.

Lograr una educación inclusiva exige repensar estructuras, metodologías y mentalidades. Supone pasar de la “integración” —adaptarse al sistema existente— a la transformación, donde la escuela se reinventa para responder a la diversidad. Porque la inclusión educativa no empieza con grandes reformas ni en debates teóricos eternos (Echeita, 2025), comienza en los pequeños gestos cotidianos: cómo se organiza el aula, cómo se escucha, cómo se reconoce al Otro/a. Estos detalles marcan la diferencia entre “estar en la escuela” y sentirse parte de ella.

Referencias bibliográficas

Ainscow, Mel, Booth, Tony, & Dyson, Alan (2006). Improving schools, developing inclusion. London: Routledge

Azkoitia, I. (Director) (2025). Romi [Serie de televisión]. Joko TV. Disponible en Amazon Prime Video.

Cortés-González, Pablo (2024). Palabras para Julia. Márgenes, Revista de Educación de la Universidad de Málaga, 5(2), 196-202. http://dx.doi.org/10.24310/mar.5.2.2024.20170

Domínguez, Ana Belén (2009). Educación para la inclusión de alumnos sordos. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva 1 (3), 45-61.

Echeita, Gerardo (2025). La educación inclusiva en España. No está muerta, pero vamos hacia atrás. Revista Contrapuntos en Educación 1 (1), 51-67. https://doi.org/10.24310/cpe.1.1.2025.22107

Moreno-Torres, Ignacio y Fredes, Eliana (2012). El desarrollo lingüístico en el niño sordo implantado antes de los 24 meses: Un proceso similar al del oyente, pero con tiempos diferentes. Separata de la Revista FIAPAS. https://bibliotecafiapas.es/pdf/Revista_FIAPAS_157.pdf

Moruno López, Esther (2016). Desarrollo del lenguaje en niños sordos con implante coclear: diseño de un corpus y su aplicación al estudio de la fonología (Tesis doctoral, Universidad de Málaga). Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica. https://hdl.handle.net/10630/13130

Ruiz Vallejos, Noelia (2016). El niño sordo en el aula ordinaria. Revista Internacional de Apoyo a la Inclusión, Logopedia, Sociedad y Multiculturalidad, 2(1), 19-32. https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/riai/article/view/4191

Autoría:

Pablo Cortés González

Grupo de Investigación HUM619, ProCIE.

Instituto de investigación IFE.UMA

Universidad de Málaga